|

|

|

| 篆刻 |

≪篆刻≫ |

それは東洋アート必須の『落款印』を刻すこと。 または刻された作品印。 |

|

|

|

| 「書道」「水墨画」「南画」、・・・、・・・、等々の「オリエンタルアート」必須の「落款印」、承ります。 |

お請けする条件等々のご案内、ご説明は≪こちら≫です。

「お申し込み」は“お請けする条件”を必ず「ご確認、ご了解」のもと、この頁≪最下段≫から

リンクするフォームをご利用、または FAX、封書 のご利用にてお申し込みください。 |

|

|

|

|

| |

| 「方寸の世界に宇宙を宿す」と表現されるほど気宇壮大なアート、それが篆刻です。 |

| |

| 篆刻とは? |

篆刻印材「巴林石章」への拠点「赤峰の風景」

(赤峰市 紅山公園にて) |

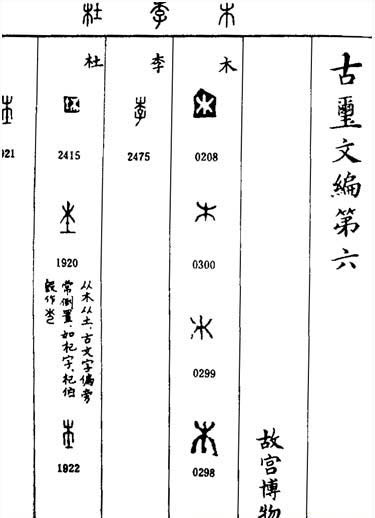

| 篆刻の基本は中国古字「篆書体」を刻すこと。この篆刻を施した印をオリエンタルアートの代表、墨を基調とする芸術「書、水墨画、国画、南画」などの作品に押印する。押印する箇所・目的により「落款印」「冠冒印」「遊印」などと呼ばれる。主材料は中国各地で採掘される「寿山、昌化石、青田石、巴林石、新彊石、長白山、芙蓉石」などの石材(印材)であるが石を用いず「竹根、金属、象牙」などに刻されることもある。基本を離れ「楷書」「行書」「草書」などを刻したものも散見される。 |

|

| 篆刻材料「巴林石章」採掘の拠点、赤峰の「巴林奇石館」 |

|

|

|

|

篆刻とは中国古字「篆書体」を「印材」に刻すこと。

篆刻に用いられる印材は基本的に「石材」。

東洋アート必須の落款印、落款印を刻す「篆刻」、この篆刻を施した印はオリエンタルアートの代表たる「書、水墨画、国画、南画」などの作品に押印される。

そして「篆刻」自体が「作品」であり押印した「印影」を含めて壮大なアートとみなされる。 |

押印に使用する朱は「印泥」。

印泥は硫化第二水銀+印泥作家秘伝のあぶら+「蓬」とされる素材を練り合わすことにより製作され、有名なものに光明 美麗 箭簇 古色 宝藍 牡丹 十彩

式熊 金色 銀色 樟州印泥 などがある。

押印する箇所・目的によりその「篆刻印」は「落款印」「冠冒印」「遊印」「引首印」などと、また篆刻様式により「朱印」「白印」「陽印」「陰印」などと呼ばれる。 |

中国書道用品・篆刻諸材直輸入元、書道用品専門卸業「みなせ」が準備する篆刻に必要な素材・材料です。

青田印材 青田青白印材 芙蓉印材 鶏血印材 昌化鶏血印材田黄印材など印材をはじめとする篆刻素材、呉昌碩印刀 上海印刀 上海新合金印刀 GPZ印刀

ハイスピード鋼印刀 学生向き印刀 等の篆刻印刀、光明 美麗 箭簇 古色 宝藍 牡丹 十彩 式熊 金色 銀色 樟州印泥 などの印泥・・・その他の篆刻必需品「篆刻用印褥

篆刻用印矩 印箱 篆刻用印箱 篆刻用印床・・・」等(産地生産現況、契約端境期などの影響にて、常に全種、全品目の在庫が確保されているとは限りません)。 書道用品全般/篆刻用品・篆刻材料の販売

通信販売 通販。篆刻教室の運営。 |

|

|

|

|

落款印(らっかんいん)は、

書や日本画や南画などオリエンタルアートの作品完成に際し作者がその証明として捺印する印鑑を指します。その中で「姓名印(氏名印)」のみで押印するときは「姓と名」の印、白文(文字部分を刻し押印時に文字が白く浮き出る印)を押印するのが落款印の基本です。 |

| 刻に当たり、印面全体の「篆刻」としての、そして「刻者感覚」としての布字=印面への配字等々の調整のため印稿=印字原稿の最後に「印」、「之印」の文字を追加刻することもあります。 |

| 「落款」は、「落成款識(らくせいかんし)」の略で、作品を作成した作家=刻者の署名・押印をあらわし、落款の要所(多くは作品左下部)に押印する「落款印」はその個所への「押印」を指します。 |

落款印には、主として「白印(白文)」「朱印(朱文)」の二印があり、押印が印一つのときは「白印」「朱印」どちらを押印しても可。

二つ押すときは、「名前」の押印には「白印」を、「雅号」には「朱印」を、白印を上に朱印をその下に2つの落款印を押印します。 |

落款印素材の多くは中国産の自然石で「印材」と表現されます。

そしてこの「印材」には多くの石種があり、篆刻印材としての基本である品質の程度に加え、実用性、美観的価値、希少性等々によりとても巾広い価格帯を持ちます。 |

落款印を含み篆刻の印は、中国古字「篆書体」が主として用いられ、そして「篆書体」にはいろいろな基本字形≒字体があります。

趣や刻者、刻の方向により金文などが用いられることがあります。

漢字から考案された「ひらがな」「カタカナ」に篆書体はなく、漢字の中にも篆書体か゜ないものもありす。

これらの「字」は、落款印や号印は、刻される篆者レベル・感性に基づき「印としてふさわしい均衡を保った字形」にて、或いは「篆書体に準じる字形」にて刻されます。 |

※ 付字 :

作品製作にかかる刻者感性により印面に配置される「文字」のバランス等々をまとめる作業を言い、これら全体を「印稿」と言います。 |

前述「かな」や「カタカナ」ではなく漢字であっても字体の中には「篆書体」が存在しない文字もあります。

この場合は刻者感性によりその文字の篆書体に相当する字形が布字され刻されます。 |

落款印を手に入れた。綺麗に採られた印影も入っていた。

:印を押す、その「印影」が綺麗に出ないことが多々あります。

:これは「印影が綺麗に出ない」のではなく、押印者の力量により「綺麗には出せない」と言う場合がほとんどです。

:印面に刻された字の、刻者の意図する線の切れ味等々をキッチリと印面に出すにはそれなりの練習が必要なのです。 |

| 練習しなくては、勉強しなくては「※※※、※※※」に至れない、は、アートのみならずアスリートの世界、そして勉学の世界でも同じです。 |

| |

|

| 「落款印」をお請けする条件等々の≪以下ご案内≫を必ず「ご確認」、「ご了解」のもとお申し込み下さい。 |

|

| |

|

| 「書道」「水墨画」「南画」、・・・、・・・、等々の「オリエンタルアート」必須の「落款印」、承ります。 . |

| お申し込みまでに前項『落款印のご説明』を必ず<ご確認>下さい。 . |

| 前述「落款印のご説明」のご了解、下段の「お請けする条件」を<必ずご確認、ご了解>の上お申し込み下さい。 |

|

| 「みなせ/お問合せフォーム「office@minase.co.jp」 には「漢字、かな」など以外の「アルファベット」 の一部を含み使用出来ない文字種があります。この場合は 「FAX 078-341-2546」 「葉書」 「手紙」など『送・受信者共に通信記録が残る』方法にてお申し込み下さい。 |

|

|

|

|

|

| ≪ 篆刻をお請けする条件 ≫ |

|

弊社が請ける落款印は、ご依頼者が希望される「名前」「雅号」「座右銘」などの「落款印」を篆刻作家に依頼し、刻していただく「篆刻作品の依頼」であり、「画家、書家、彫刻家、・・・、・・・」などのアート作家に作品をお願いするのと同義の篆刻作家への作品依頼で、ハンやさんに「この字を彫って下さい」と「印判」を発注するのとは方向が違うのです。

篆刻家が、自らの篆刻作品として満足される「作」に至らない時、一から熟考、再製作される「篆刻作家作品」なのです。 |

|

|

作家ご自身が納得されるまで印稿を校正され刻されます。時間≒日程を限ってのご依頼は請けらけません。 |

|

|

ご依頼者のご希望として承りましてもご指定の時間内に仕上げられる保証はありません。また、保証いたしません。 |

|

承る「(刻する)字」は「楷書体」ですが「刻される字体」は「篆書体」であり「楷書体」に基づく字形ではありません。 |

|

☆ |

「篆刻」は篆刻という芸術分野における篆刻作家の「作品」であり、ご依頼者が篆刻作品として刻される≪印≫の≪字体・布字・印稿≫等々について干渉することは出来ません。 |

| |

| 下段、弊社が篆刻をお願いしています篆刻作家の、現在の「基字料金」です。 |

| |

方印寸法(一辺の丈) |

2分クラス一辺6mm |

3〜4分クラス |

5〜6分クラス |

7〜8分クラス |

1寸〜1寸3分クラス |

「1寸3分以上の規格」「天然形印材、丸印、楕円印など方印でない印材」「篆刻印材として普遍の石章などの印材」ではない素材への篆刻。以上、・・・等々、篆刻として通常使用される印材以外の素材への刻字を希望される時は、画一篆刻作家に篆刻受諾の可否、受諾されるときは篆刻代金を確認した上で「篆刻を請ける、請けない」などをお申し人様に連絡します。また、篆刻界で通常理解する範囲を外れる篆刻依頼は全て請けません=お断りします。 |

| 篆刻料 |

10,000 |

7,000 |

10,000 |

12,000 |

20,000 |

| 標準字数 |

1字 |

2字まで |

4字まで |

4字まで |

作家確認 |

| 標準字数を超える篆刻依頼は、全て作家に刻料確認をした後刻料をご案内します。冠冒印など「正方形」ではない印材は長辺を刻料基準とします。 |

前述「落款印のご説明」「お請けする条件」を<必ずご確認、ご了解>の上『お申し込み』下さい。

FAX「078−341−2546」「葉書」「封書」など記録の残る方法でのお申し込みもOKです。必要金額などをご案内いたします。 |

|

|

|

|

|

|

|

|