|

|

|

|

|

「掲載画像」は 逸品もの、処分現品の画像を除き、それぞれの輸入現品から無作為に取り出した一点の画像です。

硯石・(木)箱ともに天然素材で、且つ作硯工程のほとんどが手作業です。これら商品種に通常許される許容範囲下の製品差

& 自然の産品として不可避の色調差、石紋差などはご容赦下さい。 |

| |

※ 参考定価、定価などとの記載が無い表示価格は小ロット(1ケ~)時の卸単価、税込価格)です。

「(参考)定価」で表示します製品も全て小ロット(1ヶ ~)時から卸価格でお求めいただけます。 |

|

|

|

|

| ※ |

弊社H.P.の更新時期により:掲載価格と現行卸価格との間に差が生じている場合があります。

時点卸価格はお問い合わせ下さい。. |

|

※ ミニマムロット時適用の価格も中国書道諸材の輸入元として設定する直輸入元の卸価格です。

※ 一定ロットへの適用卸価格は、その量を必要とされる関係者様以外には公表いたしません。

※ ミニマムロットの卸単価と各ロットに適用する卸単価間の価格差は僅かな率差で、小売市場の

平均的な販価と 弊社のミニマムロット卸単価との間のような価格差ではありません。 |

|

|

中国硯は硯の天地丈を寸法基準とし「吋(1インチ≒2.5cm)」で表します。

天地丈が同一規格「※吋」の硯も横巾には多少個体差を含む例が稀ではありません。

< 例 :5吋の硯 5吋=天地丈 5×2.5cm⇒約12.5cmの硯。

作硯は全て手作業で、同一規格の硯丈にもこれら硯として許容される範囲下の誤差を有します。 |

中国硯寸法

ご案内頁へ |

| |

画像はいずれも入荷現品から無作為に取り出した一面を撮したものです。 |

| 色・形など自然産品としての同製品種に存在する、そして当該業界で通常許容される範囲下の差はご容赦下さい。 |

| H.P.掲載画像の色合いなど・・・色調の再現にも努力を払いました。が、パソコンの設定差などによる再現色の差などもご容赦下さい。 |

| 歙州硯 |

|

| ⇒(本来)歙州硯の産地へ |

| 中国政府の地下資源保護令により歙州硯原石などの採掘は中断、弊社直輸入の≪(本来)歙州硯≫は完売いたしました。 |

一部販路・輸入路が「歙州硯」と称し流通させる硯に本来の歙州硯石ではない、外観のみ歙州様の硯があります。

次段にて一部販路が「歙州硯と称す、本来の“歙州硯石ではない硯”」を「新歙州硯」とし掲載、これに関するご案内をします。 |

|

|

|

|

|

| (新)歙州硯 |

4吋 |

6吋 |

7吋 |

8吋 |

| (新)眉子紋 楕円型 |

5,392 |

6,417 |

|

|

| (新)眉子紋 長方型 |

|

5,070 |

5,216 |

5,611 |

| ※ (新)歙州 眉子紋風(歙州硯ではありません。外観が歙州硯様にみえる、とても歙州硯に見た目の似た硯石です。) |

| |

|

↓「新」を冠し「(新)歙州」とした理由↓: |

中国文房四宝輸入ご同業の一社から「眉子紋“歙州硯”を契約した」との連絡が来た。

北京政府「地下資源保護令」の影響下、多くの硯材採掘が禁止されたこの時期に「歙州眉子紋」の契約が出来たとは!!、と 少しは“驚き”、うまくやったなと少し“妬み”,ながら即発注。

到着した硯現品は硯石の詳しい≪検品≫などを必要としない≪一瞥にて「歙州硯」ではない≫と判る代物。 |

| かつて一時期「代用羅紋硯」として大量に流通した安価な「駝基島硯」でした。 |

しかし、中国文房四宝輸入ご同業のこの輸入社が「歙州眉子紋」とし、「歙州眉子紋」と流通させる硯を「歙州硯ではない」と返品するのも憚られ、やむなく「新」を加え、更に「本物の歙州硯ではない」旨も明記、「(新)歙州眉子紋(駝基島硯)」の表示で扱うことになった (ダキトウ)硯です。 (ダキトウ)硯です。 |

|

| 駝基島 : 烟台の北西 約90Km 大連の南西 約115Km 北緯3度10分°東経120度45分 に在る中国の島 |

|

歙州硯の多くは「木箱」付きです。

歙州硯木箱の「割れ、ヒビ、欠けなど:歙州硯や澄泥硯の「箱材」には、端渓硯の箱材「硬木」ではなく伝統的に「楠」()

な どの「軟材」が主として用いられます。

駝基島硯の箱材も「軟材」で、「軟材」の常として箱に割れ、ヒビ、欠けなどが常在します。ご了承・ご理解の下お求め下さい。 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

| 澄泥硯 ご案内する澄泥硯は澄泥硯本来の硯材。 「自然石」の、本来澄泥硯です。 |

澄泥硯(蝦頭紅=カトウコウ)

(日本規格四五平長方尚池硯)

四五平(約120×75mm) |

|

|

| 澄泥硯(魚黄=ゼンギョコウ)長方尚池 |

| 有り難うございました。魚黄澄泥硯は完売iしました。 |

|

|

卸価格10000 |

ご承知通り澄泥硯や端渓硯など銘硯の多くは、中国政府発令の地下資源保護令」により新たな「原石採掘」が禁止され

澄泥硯の原石は原石採掘禁止令の発令時に既に採掘済みだった原石のみです ⇒ ⇒ ⇒ 当時残っていた蝦頭紅原

石の全てを契約し作硯、通関しましたが完売に至りました。 有難うございました。 |

| 澄泥硯は≪木箱≫の素材が「楠(クスノキ」ですので経時に伴うヒビ、欠け、割れ、欠落などが見られます。 |

| 木箱の欠け、割れ、ヒビなど : |

「硯箱」に<楠材>を利用する歙州硯、澄泥硯の常として常在します。ご理解の上お求め下さい |

| 有難うございました。同品は完売に至りました。 |

|

|

| 掲載画像は、同時に入荷した現品から無作為に取り出した各一面です。 |

| 色合い、作硯の風合い、出来映えなど天然石材として、同品を扱う業界において通常許容される範囲下の差はご容赦下さい。 |

| 澄泥硯: |

|

|

|

|

| |

古来から、天然石ではない焼成「澄泥硯」があるとの説も強いのですが、本来の「澄泥硯」は端渓硯などと同じく天然石材で、伝説の焼成硯、或いは近年一部販路が製作に成功したと言う焼成物ではありません。 |

|

|

また、前述の一部販路が言う焼成澄泥硯とは別途、古来から天然石ではない焼成澄泥硯がある、との説も強いのですが、科学的検査の結果これらには一切のガラス化が視られない。つまりは高熱を受けていない≒焼成物ではないとの判断がなされました。 |

|

20世紀の後半期も半ばを過ぎるころから一部の販路が自作した焼成硯を、独自判断で澄泥硯と説明する。

この販路において、或いはこの販路と何らかの関係を有する販路において言う(自称)澄泥硯を除き「天然石ではない、焼成した澄泥硯」を知りません。 |

|

河底の泥を主素材とし澄泥硯風に焼成する、

この電気窯の入手が、さほど大きな負担とは感じない価格帯で簡単に入手出来るようになってから既に半世紀近い時が経ちますが、この焼成窯の出現とは別途、焼成物・天然石説、相譲らぬ論争が続いてきた澄泥硯素材論争に結論が出る事実があらわれました。 |

| ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ |

| ※ |

|

原石層が不明だった当時から「澄泥硯」を焼成品とするには無理な史実がありました。

澄泥硯同様の硬度を持つ焼き物を作ることが出来る高温窯は、当該時を含め過去には創り得ず、あり得ず、事実また窯跡も見つかりませんでした。

これらにより「天然石材説」「焼成物説」が競い、時代により「焼成物説」が有力な時もありました。が、原石層が確認され、採石され、作硯され市場に出たことにより、澄泥硯が焼成物であった可能性は、先ずは消え去り、焼成物説を主張される勢力も且つての時代より少なくなりました。

★ この霊岩石を原石とする伝統の澄泥硯ではない、昨今の高温電気窯を以て、本来の魚善魚黄澄泥硯をシッカリと掴み得なかった方々に、外観のみ「伝統の澄泥硯」風に見えないこともない様子に焼いた硯を、澄泥硯の焼成に成功した。これがその「※※澄泥硯」です。と宣伝し流通させる方達も現れました。 |

|

|

・・・・、前述に加えての傍証、

一時代前、大活躍された書の大家中の大家。

お人柄もよく、多くの門下生は書に励み、門下の中から後に書道界に名を残すに至られる数多くの逸材を育てられました。もちろん硯を含めた文宝四宝への見識も充分に積まれていました。

端渓のふるさと、“書”発祥の地、中国の現地でも美術関係者の間で、古美術・骨董の世界で、とてもよく知られた方で、且つ人間性も申し分ない芸術界の大家。

この先生が自信を込めて「焼成物」として検証に提出された「澄泥硯」。

≪現代の最新科学検証≫の結果、その「澄泥硯石」に「ガラス化現象」が全く見られない、・・・・・

つまりは熱を与えた、または熱を受けた形跡が全く見られない。との検証結果で「焼成物ではあり得ず、天然の石材である」と証明されました。 |

これらの事実は、本来謂う「澄泥硯」は焼成物でなく天然の石材であることを明らかに示しています。

↓ そして、更に ↓

|

| ※ |

霊岩石:

1970年代はじめ頃、長らく所在が判らなくなっていた澄泥硯原石層=霊岩石層が浙江省霊岩(蘇州霊巌)にて見つかり、作硯が再開され、この原石で作った澄泥硯は広州交易会にも姿を現しました。

澄泥硯の様子が如何にも焼成物のようにも見えますことと、予てよりその外観から「私が、我々が焼いた、作った」との喧伝もあり、更に1970年代のはじめ頃までの長い期間、その「原石層」の所在地が不明になっていたことから焼いて造った硯」が真実として語られた時代が続いたこともありました。

長らく所在が判らなくなっていた澄泥硯石の原石層が再発見された1970年代のはじめ頃、この再発見と時を合わすかの如く「焼成技術の進化」と「その技術の普及」により、河(川)底や海底などの「泥」を簡単に陶器とする技術=焼成窯、1000度を遙かに超える、そして楽々と達成する焼成窯の普及がはじまり、陶芸を趣味とする人たちにも重宝され、瞬く間に広く出回りました。 |

|

| 前項補足資料 |

| |

清末見聞録(清国文明記) : 蘇州・霊巌山 : 蘇州霊巌石 :

霊巌山は府の西南二十五里(12Kmぐらい)、硯材になる石が出るので硯石山とも呼ばれる。

|

米芾 硯史 :

蘇州に褐黄色石硯がある。組成は粗く見えるが磨墨液の滲みは少なく撥墨は佳い。石を焼くと紫色がかって見え硯としての磨墨性に変化は生じない。 |

明 袁宏道 呉県県令「霊巌記」 :

山の麓からでる硯石は深紫系色で歙州や端溪にも匹敵する硯材である。 |

清朝初期 徐菘 & 張大純 :

百城烟水「(蘇州)西の雘村石で硯石を産する。明嘉靖年間の後盛んに採取されたがこの坑道は廃れてしまった。 |

清 唐秉鈞 文房肆考 :

蘇州府の硯石、霊岩雘村石には淡青、鳝黄二色がある。 |

中華民国時代 :

中華民国成立後の70年代はじめに再開された雘村硯の生産は年間1万面前後。

しかし、1968年に国営”蔵書硯台厰(雘村硯工場)“が設けられ、鉱脈が途切れた旧坑に替わる新坑を開発。

1972年の日中国交回復後の暫くは年間10万面前後に及ぶ硯を日本に輸出した。

これが「蘇州澄泥硯⇒雘村硯(天然石)」である。 |

|

|

澄泥硯硯の代表的な種類

「蟹穀青(かいこくせい):生蟹の甲羅の青色」「蝦頭紅(かとうこう):茹でた、または焼いた蟹の甲羅の濃渋赤色)」「鳝魚黄(ぜんぎょこう):身の黄色い鳝魚≒ウナギとも言われる≒の身の色」「緑豆沙:豆の緑に似た色」「魚吐白:魚の肝の色」「 瑰紫(まいかいし) : 中国原産 バラ科バラ属落葉低木の花の紫色」「朱沙澄泥(ヤヤ赤みを感じる色合い」、これらは全て現地の生活に密着した生物、植物、天候等々の呼び方そのままの言葉を以て「硯」の種類区分けや特徴を表す言葉とし用いる「端渓」などの硯表現と同様である。 瑰紫(まいかいし) : 中国原産 バラ科バラ属落葉低木の花の紫色」「朱沙澄泥(ヤヤ赤みを感じる色合い」、これらは全て現地の生活に密着した生物、植物、天候等々の呼び方そのままの言葉を以て「硯」の種類区分けや特徴を表す言葉とし用いる「端渓」などの硯表現と同様である。 |

| ※ 澄泥硯の種類は、硯石の色合いにより7種に大別されることが主です。 |

|

|

表示価格は定価(税込価格)です。 |

|

|

( )内は小ロット(1ケ~)時の卸価格一例です。お問い合せのご参考に。 |

|

|

|

|

|

|

★ 澄泥硯原石で造られた「印合」:

澄泥硯原石の採掘が禁止された今、希少と言える「印泥入れ」 ★

|

|

| 白玉硯 (白玉硯は税込価格です) |

| :「白端渓」と称し流通する硯の大多数は白い「玉」硯(=白玉硯)です。販路により「白端渓」と説明され流通することがあります。 |

| 長方硯(尚池=実用硯彫り) 旦型=楕円硯(尚池=実用硯彫り) 白玉硯の既輸入品は完売しました。有難うございました。 |

|

白玉硯

時には「白端渓」とし流通する白玉硯の産地は、端渓で有名な「肇慶」の西南西 約60Kmに位置する≪雲浮市≫です。 |

| 上海工芸の“羅紋硯(=玉山硯廠製品)”⇒ 羅紋硯産地へ |

| 上海工芸の厳しい商品管理基準のもと、第一級の羅紋硯工場=玉山硯工場が製硯、選別した一級品です。 . |

| ★一級品 硯の「基本石質」において「一級品」の意で、硯外観の「硯刻や塗り」など「装丁の丁寧さ」を指すものではありません。 |

|

| 「数字」は小ロット(1ケ~)時の卸単価です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 羅紋硯 |

上海工芸“羅紋硯(=玉山硯廠製品)” |

|

二面硯≒篆刻硯 画像 |

|

|

|

|

|

|

処分特価

「上海工芸」と契約し輸入する弊社直契約羅紋硯の船積みが遅れる、との連絡により、「羅紋硯長方」を輸入する弊社ご同業の輸入社の一社から試験的に「長方羅紋7吋」を買い付けました。

紙箱は上海工芸直輸入の羅紋硯(=玉山硯廠の羅紋硯)とソックリそのまま。

しかし硯本体を手にした時、石が持つ微妙な感触差に 「??何??、?? この羅紋硯は・・・??」・・・・・ 違和感が ・・・・・・。

端渓の硯に大いに興味を持ち、1960年代前半、当時の日本における端渓研究の第一人者と称された先生のご指導を受け、更に、1970年から端渓勉強を主目的に広州交易会に参加、現地の専門家に師事、より深く正しく端渓の勉強を続けました。

折角「広州交易会」に参加しているのですから、端渓の勉強との同時進行形で中国文房四宝全般、「筆墨硯紙」の輸入契約も本格化させました。

広東省工芸品公司が古端渓硯を含め集積していた骨董品倉庫。

この倉庫は広州市中心部至近距離、中心部の交易会会場からわずか15㎞の広州市郊外「南海県(現在の仏山市南海区)」に位置します。

が、交易会参加当初期ではその至近距離「南海県」への移動にも、当時の中国内外国人移動制限により毎回々々公安当局の許可を得なければ訪れることが出来ませんでした。

許可を得、この端渓集積の南海県倉庫を訪れ、次々と展観される古端渓を見続けるのです。

これが広東省の端渓専門家が、先ず計ってくれた端渓勉強のはじまりでした。

何組かの作業員グループが、大小様々な30面前後の古端渓を、当方がこれを見終わったら次々と何度も何度も運んできては目の前に並べ、広げ見終わったものは回収し持ち去る。この繰り返しを延々と続けてくれました。

こちらも端渓を好きになり訪れた肇慶の古端渓硯倉庫。真剣に硯を見ます。

手に取り、擦り、水を置き、・・・、が続きます。

学生時代にこの何分の一かでも勉強をしていたら、キット今は別の道に行きここには居なかっただろうな。などと思いながら、真剣に見ます。

3時間も見続ければ脳が、体力が、かなり消耗してきます。

一日の訪問でこれを2回程度。交易会に参加している間、何度も繰り返しました。

その都度に移動許可を得、当時の古端渓集積倉庫の在所、南海県はもとより、時代の進展に連れ端渓の産地「肇慶」へ出かけました。

外国人の移動制限が大幅に弛められる時がやっと訪れ、それ以降は肇慶へ幾度となく出かけ、出かけ、・・・、・・・・時の移りにつれ端渓硯愛好家の皆様や端渓硯に造詣深い方々、・・・、を、次々と老坑、坑仔巖などの集積倉庫、そして採掘現場へご案内しました。

当初はなかなか許可が下りなかった老坑坑底への入坑は、その信用度を確かめ契約を開始した現地硯廠の努力も加わり、老坑入坑の許可を得てから10年足らずの間に、優に40回を超えるご案内を為し、入坑し、老坑をはじめ数多の端渓名硯を視、触れ、・・・、これやあれらの端渓硯勉強と経験の積み重ねが「この石は???」との警鐘を響かせます。 |

硯面に必ず施される硯の化粧をとってみる。「おかしい」と感じた、その硯の石質。

「羅紋硯」にはほど遠い石。黒に近い濃グレー調の、硯石として全く知らない、しかし外観は羅紋硯に近い雰囲気を漂わせる。

この現石を羅紋硯規格に作硯し、「化粧」でごまかした偽羅紋硯。

勿論「羅紋硯」の謂われである「羅紋」ではなく「羅紋風の紋様」の原石を硯に仕立て、羅紋硯第一の製硯廠「玉山硯廠」の羅紋硯箱に似せて作った、これまたソックリの偽造紙箱に収められた『偽』羅紋硯でした。

この偽羅紋石硯、「本石」であったのがまだしもの救い、なのかも知れません。 |

|

| この「偽 羅紋硯」の入荷数は、弊社が上海工芸と契約し直輸入する玉山硯廠製の本来の「羅紋硯」が通関するまでと、日本国内で間に合わせに緊急手配した僅かな面数ですが、全てを、偽羅紋硯として「特価」処分いたします。 |

|

弊社直輸入の羅紋硯在庫僅少時に旧知の輸入ご同業一社から臨時仕入

⇒ 紙箱・石外観ともに本来の羅紋硯に極似 ⇒ しかしこの臨時仕入れの硯は、

石本体の硯 としての基本機能が著しく劣る 駝基島石⇒ 処分特価 517円

有難うございました。完売いたしました。

(駝基島硯は、輸入販路により羅紋硯、時には歙州硯と称せられ流通する例が後を絶ちません) |

|

|

| この箇所ご案内の羅紋硯や歙州硯紛い(外観のみ)の「駝基島硯」は完売いたしました。有難うございました。 |

|

“みなせ”は中国文宝四宝の直輸入元ですが、弊社としてこの駝基島硯の契約をすることはありません。

が、今回のご案内に繋がりました「羅紋硯紛いの外観」を持つ「駝基島硯」を再度入手することがありましたら、その時点で入手の旨をご案内いし、(実用硯として申し分ない)羅紋硯に外観のみソックリ、しかし撥墨を含めた磨墨性は著しく劣る硯石が羅紋硯として流通している現状を、少しでも多くの皆様にご案内していきたい、と考えています。 |

|

|

|

|

|

| 上海工芸 “羅紋硯(=玉山硯廠製品)” |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5吋 |

6吋 |

7吋 |

8吋 |

9吋 |

10吋 |

二面硯 3吋 |

二面硯 4吋 |

| 角 |

640 |

795 |

1,089 |

1,307 |

1,647 |

1,902 |

664 /上 723 |

上 @766 |

|

端渓宋坑 3吋 8,567 |

| 丸 |

/ 羅紋硯の「円硯(丸形硯)」は完売いたしました。 |

| 日本規格 羅紋学生硯=普及品 |

| 角 |

日本規格 四五平 約135×75㎜ |

353 |

多くの学生書道セットに採用されている硯の寸法 |

| 角 |

日本規格 五三寸 約150×90㎜ |

581 |

学生書道セットにも採用されるやや大型の寸法 |

昨今の中国現業員不足は羅紋硯硯工に及び以前ほどキッチリとした作硯ではなくなりつつあります。

旧来の作硯品質を維持することはかなり困難な中国現業員状況です。 |

| |

羅紋学生硯(=普及判羅紋硯): |

|

硯の寸法(規格)へ |

|

|

羅紋硯の中では「下位」の硯であり、多様な中国普及硯中では「中位」の硯、 |

|

学童用習字セットに使用される硯のうちでは上級~中級に位置する≪本石硯≫の代表ですが作硯・仕上げの状態

には巾があり、純粋の日本製品への品質要求と同様の品質要求に充分応えられる仕上げ硯様ではありません。 |

|

| ≪羅紋学生硯=普及判羅紋硯≫の原石も、羅紋坑石の普及判使用から前述の≪駝基島硯≫原石に変わりました。 |

|

|

|

| 羅紋 蓋・注ぎ口付 方形硯 3吋 |

|

673 |

方形の羅紋硯の真ん中に「丸い池」を設え、

池から磨墨液を注ぐ「注ぎ口」が設えられています。 |

| 同品、弊社現在庫のみ。前回の以降、同品の契約は継続が困難な現地の生産環境に変わりました。 |

表示価格は 「(小ロット(1ケ~)時卸単価)」です。各ロット時の卸単価はお問い合わせ下さい。

そのお問い合わせロットが妥当と考えられる時“お問い合わせロットの卸単価”をご案内いたします。 |

| 篆刻硯(篆刻に適した二面硯です) 表示価格は参考定価(税込価格)です。全て卸価格でお求めいただけます。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 雨畑 四二寸 |

3,820 |

|

|

羅紋 並 3吋 |

(664) |

| 宋坑端渓 |

10,000 |

羅紋 上 3吋(上 ) |

(723) |

| 羅紋 上 4吋 |

(766) |

| |

| |

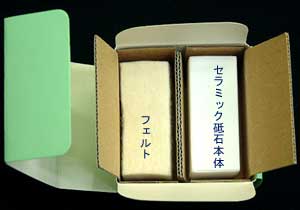

ならや製 セラミック 篆刻の友 |

6,300 |

|

| 陶硯 |

日本「瀬戸」製品 |

| 表示価格は参考定価(税込価格)です。全て卸価格でお求めいただけます。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 日本「瀬戸」製 陶硯 円型 5吋 |

|

4,180 |

| 「瀬戸」陶硯は完売しました。 |

|

| 新素材硯 |

陶硯など伝統的なセラミックを含め、新素材を積極的に生かしたこれら硯は、鮮烈な墨色となってあなたを感動させることでしょう。(表示価格は定価=税込価格です。卸価格でお求めいただけます。) |

|

|

| 硯砥石 ※ 表示価格は定価(税込価格)です。卸価格でお求めいただけます。<表示価格は定価(税込価格) |

| ※“ならや”硯砥石▼ (セラミック粉体 ダイヤ球状結晶体入) 前取寄時点 定価1,320 端卸単価823 |

| ≪硯に砥石をかける≫ |

| 鋒鋩(ほうぼう)を磨く ≒ 硯に砥石をかける、?? |

| 硯の磨墨性能を、その硯が本来備えている最高の状態に復旧させる作業です。是非ご確認下さい。 |

|

|

1箱1,350円 |

伝統の泥砥石。1箱に4~7ヶ前後の石片入り、1箱の重量は400グラム前後です。

砥石の“石片”の形状などは、これら天然素材商品に通常許される範囲下の異なりがあり、石片1ヶごとに、1箱毎に異なります。

肇慶、端渓硯廠の「硯砥石 ※ 自然石(泥砥石)」 @箱1,350(4ケ前後入) 端渓採掘、肇慶の端渓硯廠から直輸入 |

|

砥石で硯面を摺ることで硯面に付いた墨の汚れを削ぎ落とすのですから、砥石掛けをすれば硯面は「磨りガラス」状になります。

磨りガラス状になった硯面は、砥石をかけ終え硯面が乾くと白っぽく感じられ、時には摺り跡が細い線として残ります。

「砥石」をかけるとこれらが生じるのは当然のことで、そのまま硯をご使用いただけばこの「磨りガラス状態」は磨墨に連れ解消されますので気にする必要はありません。砥石跡が気になる方は砥石掛けの後、耐水ペーパー(600番程度)で硯面を整えてください。

砥石をかけることにより、硯面は砥石掛け以前と多少とも異なる様子になります。これらが心配な方は使用をお控え下さい。 |

セラミック(粉体 ダイヤ球状結晶体入)砥石 1,320円 表示価格は税込定価

1箱から、お取引ロットに対応した卸価格でお求めいただけます。

水をしみ込ませたセラミック砥石で、水を少量垂らした硯面を墨を摺るのと同様に摺ります。

適量のセラミック粉末が硯面に移動した時点でセラミック砥石を付属の「フェルト」に替え砥石同様に硯面を磨きます。

膠などが落ちたら水で洗い流し終了です。 |

|

|

| (肇慶)端渓硯廠の 硯砥石 ※ 自然石(泥砥石)」@箱1350(4ケ前後入) 端渓採掘、肇慶の端渓硯廠から直輸入 |

|

| |

砥石を軽くかけたとしましても、

砥石をあてた「硯面」には墨の摺り跡にも似た砥石の摺り跡が生じ、硯面が乾くと白い線、或いは透明ガラスにペーパーを掛けスリガラスにしたような白っぽい状態となります。

これらは墨の摺り傷と同様に「極々浅い摺り跡」で、硯本来の磨墨機能などへの影響はなく、また硯としての性能や実用性になんらかの影響を残すものではありません。

どうしても気になる場合は「硯砥石」をかけ、ある程度硯面を整えた時点で更に細かい磨き砂などで硯面を整えます。

この場合も、摺り跡は消えても硯面が乾燥すると硯面全体が少しは白っぽくなります。中国の端渓産地「肇慶」の端渓硯廠(=硯工場)が硯面仕上げと同様に軽く油(脂、中国では蝋)を硯面に塗布します。より簡単な硯面仕上げはハンドクリームなど脂分を含んだものを極々薄く塗布します。これで硯面の砥石かけによる乱反射が抑えられ白っぽさはなくなります。

また、肇慶の端硯硯廠では、本来の石面状態より硯を上質に見せるため、油(脂や蝋を塗布する,更には漆などで着色・化粧することもあります。 |

|

| |

紅絲硯 紅絲硯 |

|

中国の文房四宝関係者からもほほ忘れられていた「紅絲硯」、

2000年に採掘を再開しましたがその時点では採掘現地に硯加工所既に無く、原石を中国名硯の一つ「歙州硯」の工場に送り硯に仕上げました。 |

| |

| ★有難うございます。入荷分は完売しました★ |

「紅絲硯」情報の参考までに以下をこの頁に残します。 |

|

|

|

|

|

|

| 松花江緑石硯 |

4 吋 |

7 吋 |

| 有難うございます。完売しました。 |

|

|

長方硯(尚池=実用硯彫り)箱割れ、箱ヒビ。 長方硯はこの瑕疵を含んだ価格 ⇒ |

|

10,800 完売 |

| 腰園=楕円硯(尚池=実用硯彫り) |

3,200 |

|

甲級 松花江緑石硯

松花江緑石の産地”通化市”は吉林省東南部の長白山にあります。 |

|

|

|

完売 |

完売 |

| |

|

緑石端渓 長方実用彫花硯 8吋 |

5,240 品切 |

|

|